A ceux qui se plaignent qu'il n'y a plus de saison ou qu'un des effets pervers du réchauffement de la planète est qu'il fait de plus en plus froid dehors, je rappellerai que L'Abbé Jerôme Richard se plaignait déjà des aléas saisonniers par le passé et de la neige tombée en Bourgogne le 7 avril 1770 !! Vous rendez-vous compte ?

Mais qui était l'Abbé Richard ? Membre de l'Institut, chanoine de Vézelay, il fut un scientifique reconnu au siècle des Lumières. Son traité sur l'air et les météores que je présente aujourd'hui faisait référence en son siècle.

Toutefois, il faut rappeler ce que l'on nommait "météore", à cette époque, pour bien comprendre pourquoi la neige entre dans notre propos du jour… Le terme de météore, par le passé, pouvait avoir plusieurs significations. Selon l'étymologie grecque, ce terme signifie, en effet, « qui est en haut ».Un météore était donc un phénomène atmosphérique étudié dans la science météorologique. Au sens large, cela comprenait les précipitations (hydrométéores), les nuages, le vent, le tonnerre, la foudre et des phénomène optique tels que les arcs-en-ciel, l'aurore boréale, le halo et j'en passe…

Aujourd'hui, le terme météore désigne communément la traînée lumineuse produite par l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre (assimilé à une météorite). Mais, revenons deux cent cinquante ans plus tôt et à notre neige bourguignone…

Page 40 - On a peut être fait, sur la formation des météores, aucune observation plus hardie, plus exacte, & mieux suivie que celle que le célèbre Descarte fit sur la neige dans le temps qu'il s'appliquait avec le plus d'ardeur à l'étude de la nature, pour donner une nouvelle existence à la physique… formé une grande digue – Page 145

On pourrait résumer les observations de l'Abbé Richard ainsi : La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et agglomérée en flocons pouvant être ramifiés d’une infinité de façons. Puisque les flocons sont composés de petites particules, ils peuvent avoir aussi bien une structure ouverte et donc légère qu’un aspect plus compact voisin de celui de la grêle. La neige se forme généralement par la condensation de la vapeur d’eau dans les hautes couches de l’atmosphère et tombe ensuite plus ou moins vite à terre selon sa structure.

La neige tombe, surtout en hiver, lorsque la température est aux environs de 0°C. Les chutes de neige sont moins importantes ou à peu près nulles quand la température est basse. Il peut encore tomber de la neige au-dessus de 0°C, mais sous forme d'averses de courte durée, et jusqu'à +8°C, surtout au printemps et en automne. La qualité de la neige intéresse particulièrement les skieurs, qu'il s'agisse de la " poudreuse ", fine et sèche, ou de celle qui est dite " gros sel ", grossière et humide. Non ! Là, je blague. L'Abbé Richard ne savait pas que l'on pouvait faire de l'or avec de la poudreuse…

La neige se forme dans l'atmosphère par congélation de gouttes d'eau, à des températures de – 12°C à – 16°C. Les cristaux de neige ont différentes formes, aiguilles, prismes, étoiles, lamelles (toujours à symétrie hexagonale). La pression de saturation de vapeur d'eau et la température influent sur la forme et la grosseur des cristaux de neige. Autour de 0°C, ceux-ci se rassemblent pour constituer les flocons bien connus de tous. C'est pour la même raison qu'on observe plus de neige sous les latitudes moyennes plutôt que dans les régions arctiques et antarctiques.

L'ouvrage que je vous propose est divisé en quinze discours. La première partie de l'ouvrage propose une théorie générale de l'air et des changements atmosphériques, puis s'intéresse à l'évaporation, aux météores et aux phénomènes atmosphériques: pluie, vents, neige, grêle, arcs en ciel, halos, tonnerre, aurores boréales. L'auteur émaille son exposé de nombreux exemples tirés des auteurs anciens et modernes, ainsi que d'observations recueillies aux quatre coins du monde. Il s'intéresse enfin aux éruptions volcaniques, aux feux follets, aux insectes lumineux… Selon le censeur, cet ouvrage est au monde aérien ce que "La théorie de la terre" de Buffon est au monde terrestre. Etudiant le climat des pays, l'auteur donne un aperçu de la composition de l'atmosphère, de ses manifestations violentes, tels les ouragans, les moussons, les aurores boréales…Il appuie ses rapports sur les récits de voyageurs et nous apprenons ainsi une série de détails sur les mœurs des contrées lointaines, les déserts de l'Afrique, l'Abyssinie, les terres australes. Donc un voyage dans les airs, sur terre et dans le temps ! Pierre

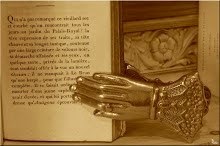

RICHARD, l'Abbé [Jérôme]. Histoire naturelle de l'air et des météores. Paris: Saillant & Nyon, 1770 - 1771. Première édition, 10 volumes in-12; Environ 500 pages par volume, quelques petits bandeaux et en-têtes. Reliure d'époque en veau marbré, dos à nerfs orné, pièces de titre et de tomaison, pages de gardes en papier coloré, tranches rouges. Table pliante dans le volume 6, aucune illustration. Quelques défauts à la reliure (coiffes, épidermures), 1 pièce de tomaison manquante (5) remplacée, traces de mouillures très claires sur le volume VII. Pas de trous de vers. Ensemble agréablement relié, intérieurement frais. Vendu